第7回ウェルビーイングラウンジ「Structural Racism」

- TOP

- ー

- イベント・セミナー開催情報

- ー

- 第7回ウェルビーイングラウンジ「Structural Racism」

アクティブラーニング教室(東京科学大 湯島キャンパスM&D タワー4階)

2025年1月16日 16:30

2025年1月16日に、アメリカのジョンズホプキンス公衆衛生大学院のLori Dean先生をお招きし、第7回ウェルビーイングラウンジを開催しました。

Dean先生は社会疫学者であり、特権(社会的地位や格差)とそれによる不利益が健康、特に慢性疾患にどのように影響するかを研究していらっしゃいます。今回は、日本ではまだあまり馴染みがない「structural racism(社会構造によって生じる人種差別)」という概念について、歴史的背景やデータを交えながら、ご紹介してくださいました。

今回のご講演では「米国における人種と構造的人種主義が健康に及ぼす役割について」と題し、大きく以下の3つについてお話してくださいました。

- 人種(race)とは

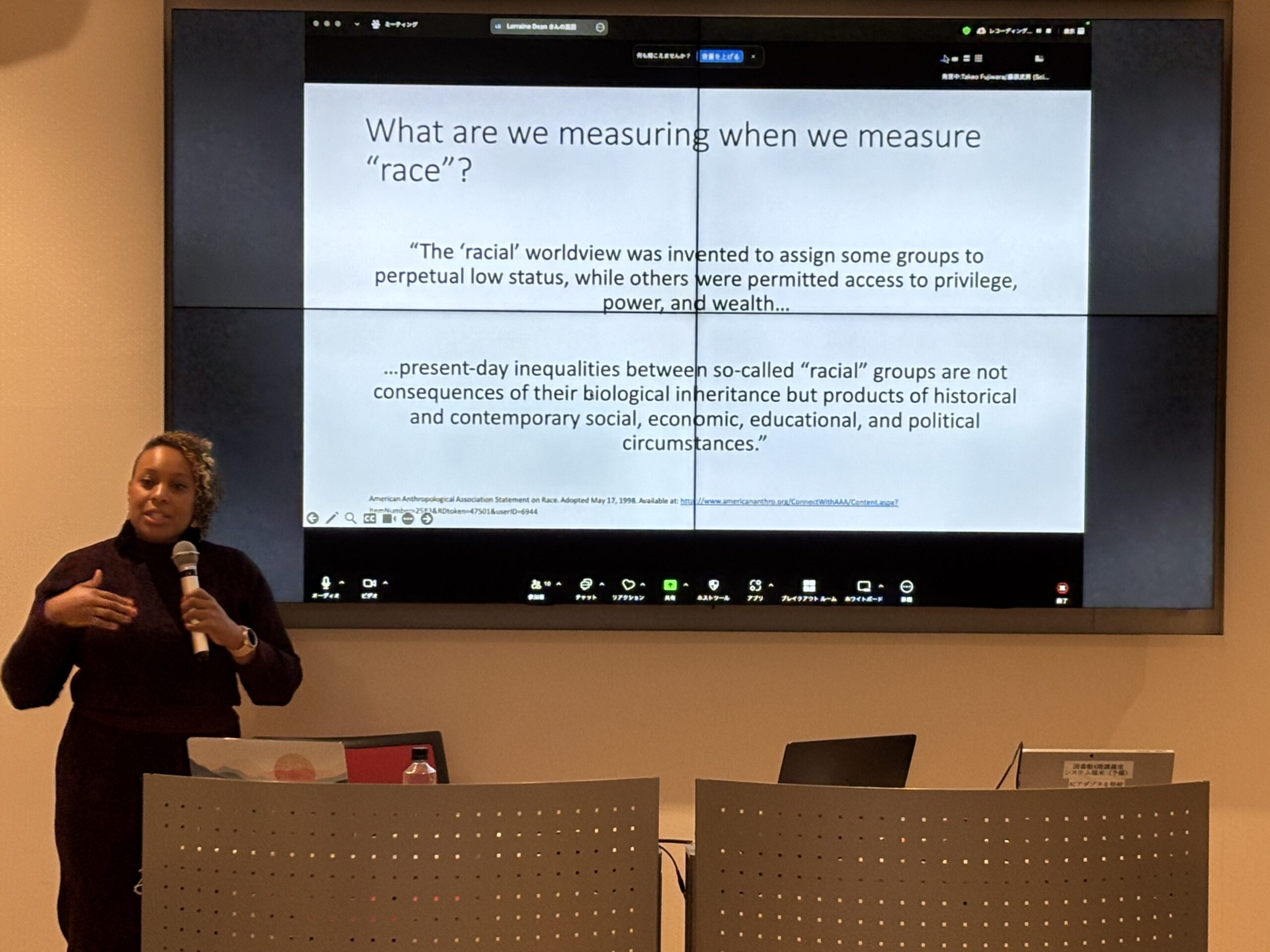

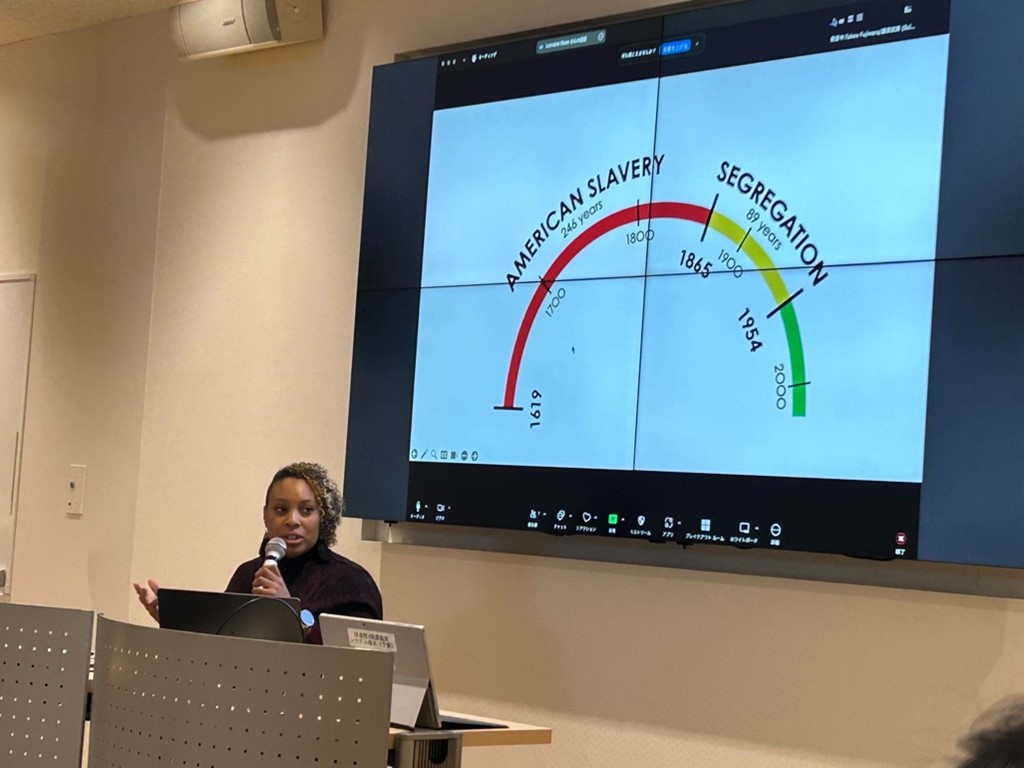

米国の黒人は、白人よりもあらゆる健康疾患の罹患率が高く、死亡率が高いことが知られています。その健康格差は、社会経済的状態(SES)によって全て説明されるわけではありません。人種は遺伝的祖先(genetic ancestry:遺伝的にどこを起源としているか)と混同されることがよくありますが、社会的に構成されるものです。つまり、歴史的、現代社会的、経済的、教育的、政治的な状況の中でグループ分けされたものです。例えば、薬に対する生物学的な反応には白人も黒人も差がなく、国勢調査の中でもどのように人種を分類するかは年々変化しています。

2. 構造的人種差別(structural racism)とは

人種(race)そのものが問題なのではなく、健康影響を与えるものは人種差別(racism)です。人種差別には、個人の中にあるもの(internalized)、人と人の間にあるもの(interpersonal)、組織内にあるもの(institutional)、そして社会構造によるもの(structural)があります。米国公衆衛生学会(APHA)が「構造的人種差別は公衆衛生の危機である」というポリシーステイトメントを出したことにより、2020年ごろより論文数が増えてきました。構造的人種差別は、「社会が(人種)差別を助長する方法の“総体(totality)”であり、歴史、文化、相互に結びついた(不公平な)制度が相互に関係し合うシステムを通じて、差別的な信念、価値観、資源の分配を強化するもの」と考えられています。そのため、構造的人種差別は多面的に評価する必要があり、住宅、教育、雇用、医療、刑事司法など様々な指標を用いて、健康との関係について研究されています。

3.健康状態を改善するために、構造的人種差別にどう介入すればいいのか?

構造的人種差別による健康格差を是正していくためには、この構造的人種差別について理解し、生活・教育・労働など様々な面にアプローチする介入が必要です。所得の再分配の新しい方法の一つとして「収入保証制度(guaranteed income)」があります。これは国民全員に一定の金額を分配するベーシックインカムとは違い、貧困層や人種的マイノリティに対して、無条件で使える所得を給付する方法です。このguaranteed incomeが健康格差の是正にどのような効果をもたらすか、今後の研究の蓄積が期待されます。

このような日本ではなかなか聞くことのできないご講演の後、医学生・大学院生・教員など多くの参加者からの質問にも応えてくださいました。たとえば、EthnicityとRaceの違いなど具体的なトピックから、ソーシャル・キャピタルを用いた介入についてまで幅広く、ディスカッションさせていただくことができました。