第5回ウェルビーイングラウンジ「幸福感の決定要因と自己決定」

- TOP

- ー

- イベント・セミナー開催情報

- ー

- 第5回ウェルビーイングラウンジ「幸福感の決定要因と自己決定」

特別講堂(東京科学大学 湯島キャンパス1号館西9階)

2024 年12月6日 16:00

幸福感の決定要因と自己決定 ~自分のことを自分で決める人は幸福感が高いのか?~

日本人の幸福感は国際的に見ると低く、自殺による死亡も多いことが知られています。何が私たちの幸福感を決めるのでしょうか?

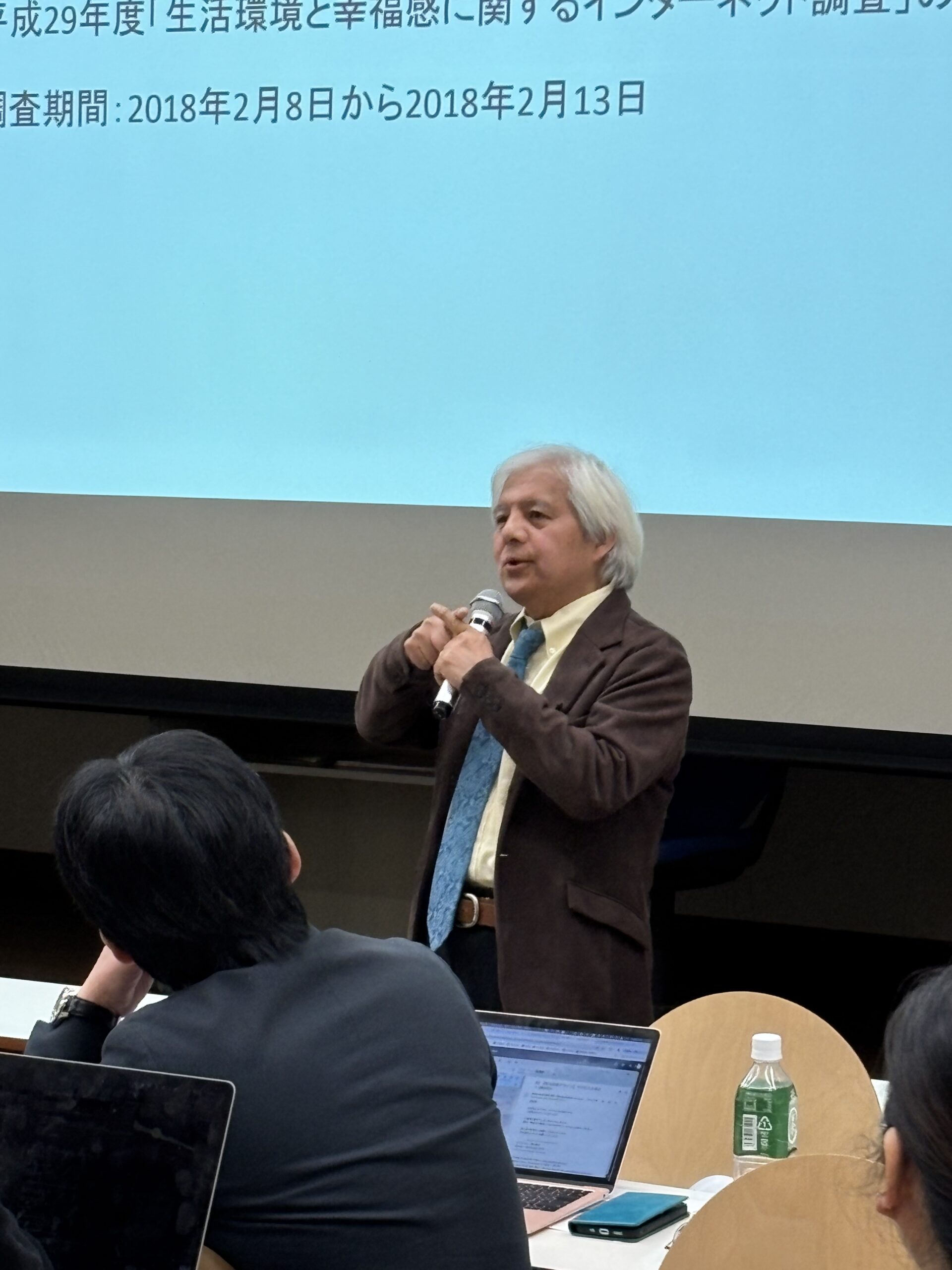

本講演では、2024年12月6日に同志社大学経済学部 八木 匡 教授にお越しいただき、幸福の決定要因および自己決定の関係についてお話をしていただきました。

1.幸福とは何か?

幸福とは何でしょうか?お金?健康?学歴?

童話「青い鳥」からは、「幸福は人から与えられるものだ、は間違っている。幸福は自分で見つけるものである。」というメッセージを学ぶことができます。また、アリストテレスは「ニコマコス倫理学」において、「幸せかどうかは自分次第である。」と述べました。

どのぐらい「主観的幸福感」を感じるかを測定した「世界幸福度ランキング」において、1位はフィンランド、日本はなんと51位と、先進国においてもかなり低い順位でした。

フィンランドの幸福感が高い原因として、社会的支援と福祉制度の充実(社会的な安全網が整備されている)、教育の平等と質の高さ(授業料は無料なので学ぶ機会が保証されている)、健康な生活習慣と自然環境、高い自由度と平等性、高い政府への信頼、コミュニティ意識と寛容さ等が挙げられます。

また、日本の幸福感が低い原因として、社会的支援の不足(頼れる友人や親せきがいない)、他者への寛容度の低さ(日本人は他国と比べ人に寄付をしない)、人生の選択の自由度の低さ(社会的な制約やプレッシャーが影響している可能性)、政治に対する不安感、主観的幸福感の低さ(日本人は謙遜しがち)等が挙げられます。

では、このような状況を打破するには、一体どうすればよいのでしょうか?

2.幸福度を決定する要因の分析

八木先生の研究では進学や就職といった人生における選択における自己決定*の度合いを尋ねて、幸福に影響しているかを実証的に分析しました。

*自己決定とは、自分のライフプランを自ら考えて、それに必要なものを自ら決めていくことと定義されています。自己決定は内的動機(モチベーション)の向上につながるともいわれています。調査では、「中学から高校への進学」、「高校から大学への進学」、「初めての就職」の自己決定に関する質問から指標を作成しています。

幸福度は、オックスフォード式の心理幸福度を測る質問によって幸福感を測定し、特に幸福に大きな影響を持つ「前向き思考」と「不安感」の2つの要素に着目しました。

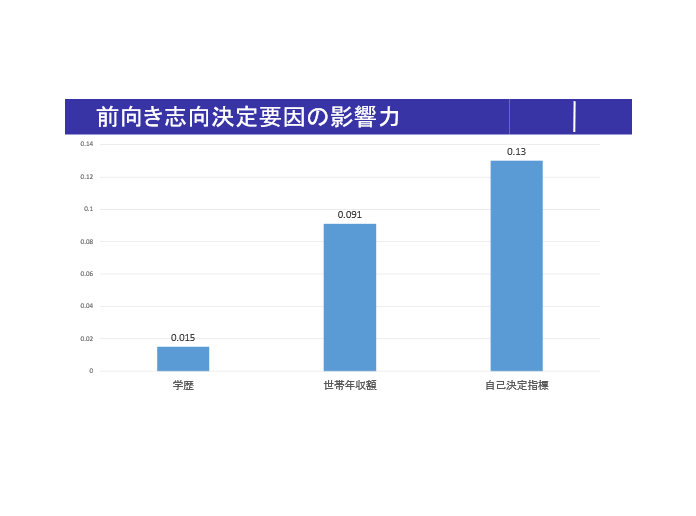

幸福度に関する前向き志向と不安感を決定する要因を調べた重回帰分析では、経済状況や自己決定指標、健康状態等が向上するにつれ、不安感が下がり前向き志向が増えることがわかりました。

そしてグラフにあるように、幸福感を決定する最も大きな要因は、自己決定指標の高さであることが明らかになりました。

まとめ

自分のライフプランを自ら考えて、それに必要なものを自ら決めていくこと―これこそが自己決定であり、幸福につながるのだと、八木先生はお話されていました。

さらに、講演後も自己決定を促す要因や環境、自己決定能力を育むための子供への声掛けの仕方などについて先生にお話いただき、幸福感をめぐる議論が大いに盛り上がりました。

八木先生の幅広い見地からの深いお話から、経済学や社会学、医学などの幅広い学際的な研究の大切さも感じられました。

八木先生、この度は大変貴重なご講演をいただき、ありがとうございました。

参考リンク先:

幸福感と自己決定―日本における実証研究(改訂版) 西村 和雄、八木 匡

学力と幸福の経済学 西村 和雄、八木 匡、日経BP 日本経済新聞出版